「水蜘蛛の術」――忍者が沼堀を制した秘術

「水蜘蛛の術」とは、忍者が水の上を歩く術として広く知られておるが、実際には「城の周りの沼堀」や湿地帯を静かに移動するための術であったのじゃ。

そもそも「沼堀」とは?

戦国時代の城には、**自然の湿地や沼地をそのまま堀として活用した「沼堀(ぬまぼり)」**という防御策があった。

この沼堀は、歩くことも泳ぐこともできぬ難所で、足を踏み入れれば泥に沈み、まともに進むことができぬ。

「水蜘蛛の術」とは?

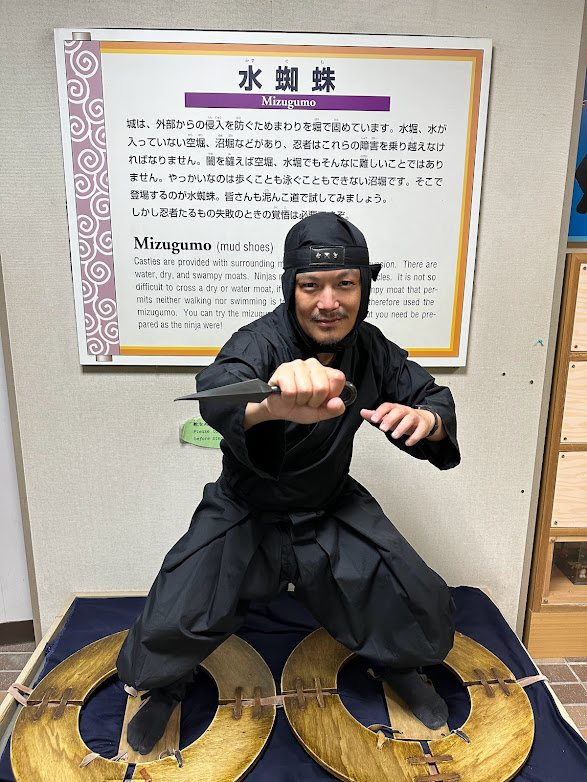

忍者は、この難攻不落の沼堀を渡るために「水蜘蛛(みずぐも)」と呼ばれる道具を使ったのじゃ。

「万川集海」に記された水蜘蛛の形状

忍者の秘伝書である「万川集海(ばんせんしゅうかい)」には、水蜘蛛の形状や材質、寸法まで詳細に記されておる。

- 直径:二尺一寸八分(約623mm)

- 材質:木製の円盤

- 中央には足を固定する縄

しかし、使用法についての具体的な記載はなく、長年その使い方は謎とされてきたのじゃ。

実際の使い方

忍者は、この水蜘蛛をまるで「かんじき」のように足に装着し、泥や浅瀬の沼地でも沈まずに移動することができたのじゃ。

水蜘蛛が泥に沈むのを防ぎ、敵に見つからずに城へ侵入するための道具だったのじゃ。

水蜘蛛の術が使われた場面

✅ 城の沼堀を越えての潜入

✅ 足跡を残さずに逃走

✅ 敵の追跡をかわす

結び

「水蜘蛛の術」とは、水の上を歩く幻の術ではなく、忍者が実戦で使った知恵と工夫の結晶であったのじゃ。

まさに「影に生きる者」ならではの奥義でござるな。