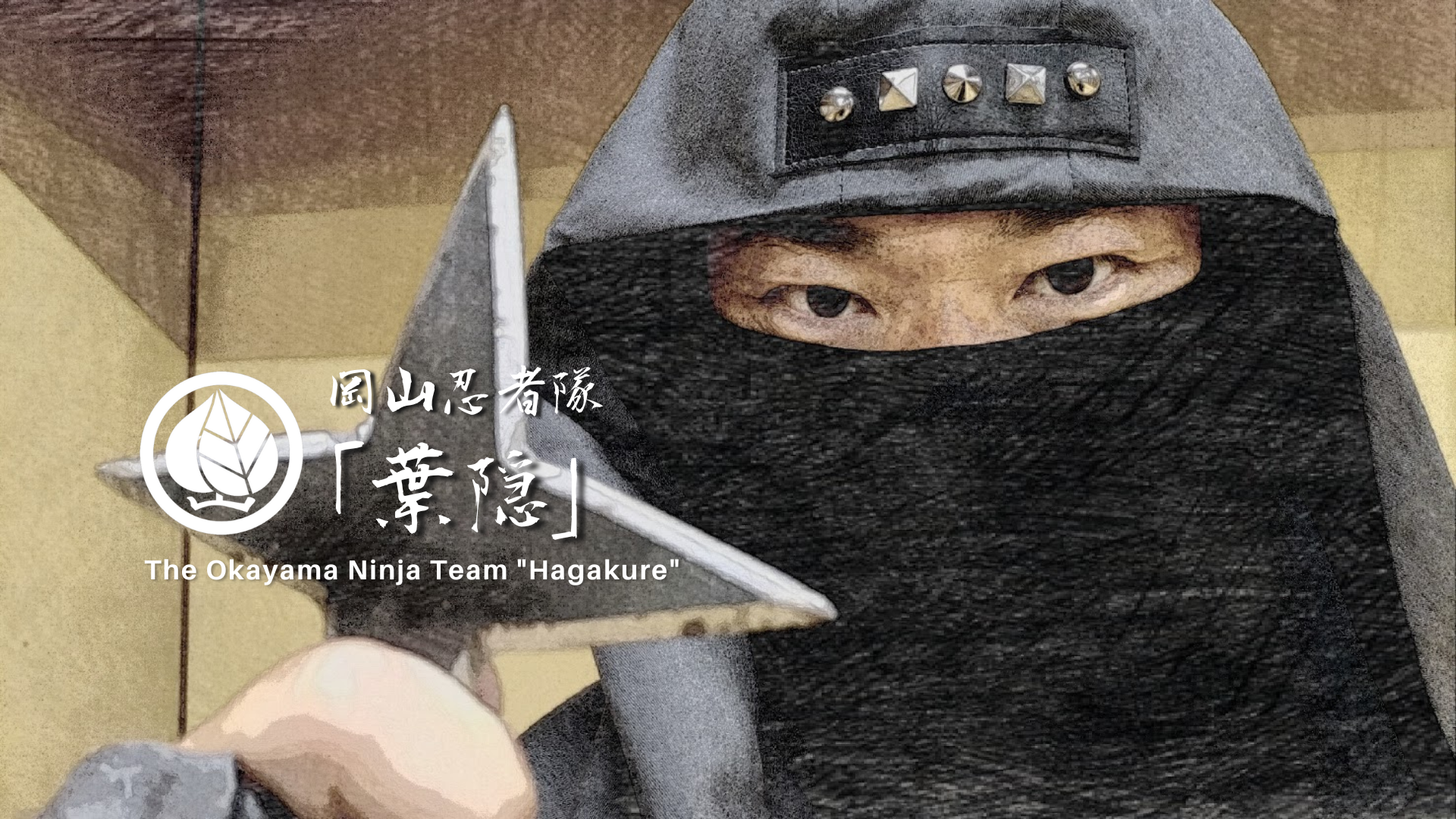

忍者の象徴「手裏剣」──その進化と岡山忍者隊「葉隠」の手裏剣

忍者といえば、手裏剣。そう思う者は多いじゃろう。

戦国時代、忍者たちはさまざまな武器を使いこなしておったが、中でも 手裏剣 は「忍びの武器」としてよく知られておる。

しかし、現代の手裏剣のイメージである「十字手裏剣」や「六方手裏剣」のような形は、実は後の時代に生まれたものじゃ。

戦国時代に使われていた手裏剣は、棒手裏剣 と呼ばれるまっすぐな形状のものが主流であったのじゃ。

では、どうして手裏剣は今のような形になったのか?

そして、岡山忍者隊「葉隠」で販売しておる ゴム製の手裏剣 にはどんな種類があるのか?

今回は、この手裏剣の歴史と進化について語っていこうぞ。

手裏剣の始まり──棒手裏剣

戦国時代、忍者や武士が使っていたのは 棒手裏剣 という細長い金属製の手裏剣じゃ。

これは 短い鉄の棒を投げる武器 で、まるでナイフや針のような形をしておった。

なぜこの形だったのか?

それは、武士たちが日常的に持ち歩く武器として扱いやすかったからじゃ。

- 懐に隠しやすい:細長い形なので、衣服の中に忍ばせることができる

- 応用が効く:投げるだけでなく、突き刺したり、打撃武器としても使える

- 製造が容易:まっすぐな鉄の棒なので作りやすい

忍者はこの棒手裏剣を 敵を牽制する道具 として使った。

決してアニメのように、これだけで敵を倒す武器ではなかったのじゃ。

「十字手裏剣」「卍手裏剣」「六方手裏剣」はいつ生まれたのか?

棒手裏剣に比べ、現代の手裏剣は 複数の刃を持つ「板手裏剣」 という形状になっておる。

この形の手裏剣が登場したのは、江戸時代以降といわれておる。

この形が生まれた理由は 実用性よりも、視覚的な効果や遊びの要素 が強かったからじゃ。

- 投げやすい:どの角度で投げても刃が当たりやすい

- 見た目のインパクト:敵を威嚇するのに効果的

- 忍術のイメージ強化:娯楽や演武にも適していた

江戸時代には、手裏剣術が一つの武道として発展し、棒手裏剣だけでなく 多様な形の手裏剣 が作られるようになった。

岡山忍者隊「葉隠」のゴム手裏剣

岡山忍者隊「葉隠」では、実際に手裏剣投げ体験ができる ゴム製の手裏剣 を販売しておる。

これは 安全に手裏剣の技を学べる だけでなく、手裏剣の形状や歴史を知る機会にもなるのじゃ。

葉隠で取り扱っておるのは、以下の4種類じゃ。

① 十字手裏剣

もっとも一般的な形で、投げやすくバランスの良い手裏剣。

どこから投げても刃が当たるため、初心者にも扱いやすい。

② 卍手裏剣

卍(まんじ)の形をした手裏剣。回転する姿が美しく、見た目のインパクトが強い。

演武などでもよく使われる形状じゃ。

③ 三方手裏剣

三つの刃を持つ珍しい形。飛行機のプロペラのような形をしており、飛び方が独特なのが特徴じゃ。

手裏剣術を深く学びたい者におすすめじゃな。

④ 六方手裏剣

六つの刃を持ち、攻撃範囲が広い形状。投げるときの回転がスムーズで、安定しやすい。

迫力ある手裏剣投げを楽しみたい者に適しておる。

手裏剣の歴史を知ると、投げるのがもっと楽しくなる!

忍者の武器として発展した手裏剣。

戦国時代の棒手裏剣から、江戸時代の板手裏剣へと進化し、現代では 安全に遊べるゴム手裏剣 へと形を変えた。

形が変わっても、忍者の技術と知恵は変わらぬものじゃ。

手裏剣の歴史を知り、その技を学ぶことで、

より深く「忍びの世界」を体験できるはずじゃ!

岡山忍者隊「葉隠」の手裏剣道場で、ぜひ実際に手裏剣を投げてみるがよい!

それが、忍びの技を知る第一歩じゃ!